戸川家記念館

施設概要

江戸時代を通じて早島を治めた旗本の戸川家に伝わる資料を展示する施設です。

2階には昔に使われていた道具を見ることができる民具展示室もあります。

戸川家について

戸川家の初代といわれる戸川達安(みちやす)は、父秀安(ひでやす)の代から宇喜多家に仕え、備前児島の常山城を預かる重臣として活躍しました。しかし、宇喜多家の内紛で同家を去り、徳川家康の計らいで関東に下りました。関ヶ原合戦にはその縁で東軍に加わり、西軍の大将・石田三成の重臣・島左近(しまさこん)を討ち取ったとも言われます。こうした功績により達安は、備中国の都宇・賀陽の二郡に29200石を与えられ、庭瀬に居城を構え、早島もその領地に含まれました。

達安は、寛永4年(1627)その生涯を終えましたが、残された領地は嫡男・正安が継ぎ、翌寛永5年(1628)に弟の安尤(やすもと)に3400石を安利(やすとし)に3300石を与え、早島知行所、帯江知行所を起こさせ、旗本に加えられました。さらに早島知行所では二代安明のとき六男安通(やすみち)に400石を与え、中庄に中島知行を起こさせました。

本家庭瀬藩では達安の孫安宣(やすのぶ)が寛文9年(1699)に弟安成(やすなり)に1500石を与え妹尾知行所を、また四代安風(やすかぜ)のとき弟達富(みちとみ)に1000石を与え撫川知行所を起こさせました。その後、安風が早くして亡くなったため本家は絶えましたが、達富が安風の跡を継ぎ4000石を加増され、延宝7年(1679)交代寄合に列せられました。こうして戸川家は本家が絶えた後も旗本として撫川・早島・帯江・妹尾・中島の各知行所を治め、明治維新を迎えます。

戸川家記念館隣地の戸川家陣屋跡

早島戸川家最後の領主 安宅(やすいえ)

利用ガイド

- 住所 早島町早島1292

- 開館時間 10時~16時

- 開館日 日曜日、祝日

- 電話番号 086-482-1511(早島町生涯学習課)

1階 戸川家資料展示室

2階 民具展示室

展示紹介

伊豫札黒漆包革二枚胴具足

(いよざねくろうるしつつみかわにまいどうぐそく)

戸川家に伝わる当世具足で江戸時代初期の作品。実践的な作りで、胴部や兜のおどしの部分には小札(こざね)を重ね合わせ強度を増している。また、鎧櫃(よろいびつ)には戸川家の家紋である三本杉が金箔であしらわれている。

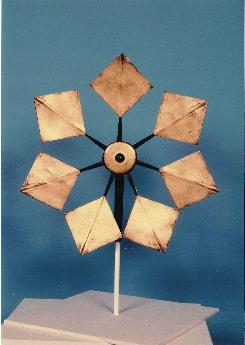

御指物(さしもの)

指物は戦場において自己の存在を顕示する標識として具足の背面に指した作りもので、風車・輪貫(わぬけ)・繰半月・傘・団扇など個人の好みにまかせ、朱や金銀で飾り立てた。

兎文銀象眼鞍(うさぎもんぎんぞうがんくら)

沢栗(りょうぶ)製で総体黒漆塗の鞍。前輪、後輪にそれぞれ兎文の銀象眼がほどこされ、左居木に「万治三年十一月 日」とあり、右居木には花押の彫りがある。

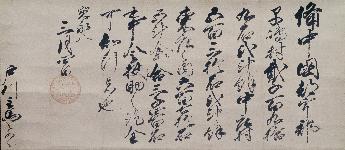

早島知行朱印状

寛永8年(1631)徳川二代将軍秀忠が早島戸川家初代安尤(やすもと)に与えた知行朱印状。備中国都宇郡早島村、中庄村、東庄村に合わせて3400石を与えられたことが記されている。

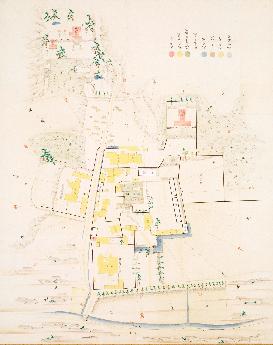

早島戸川家陣屋絵図

江戸時代後期に戸川家の大工棟梁として仕えていた松田家に伝来した陣屋の絵図。

陣屋の間取りが描かれており、留守を預かる家臣たちが働く政庁としての機能を持っていたことが分かる。敷地内に太田仙次郎・大森喜兵衛・島村剛平・平田広之助・今村良左衛門・吉田弥八郎等の住居があり、西南隅に数田弥右衛門の屋敷があった。背後の城山には先祖霊域として戸川逵安(みちやす)を祀る逵安明神を奉祀していた。また、境内には時を知らせる「時太鼓」もあった。

民具

2階には江戸から昭和にかけて町内で使われていた民具を展示しています。農具や漁具、家具から調理器具まで、今では使われなくなったものもあれば、形を変えて使われ続けているものもあります。どんな使い方をしていたのか、想像をふくらませながらご覧ください。

更新日:2025年01月18日